Die Hochschulen selbst betonen, dass sie von der ständigen Auseinandersetzung mit den Problemen und Fragestellungen von Gesellschaft und Wirtschaft profitieren und sich durch die Zusammenarbeit mit externen Praxispartnern in Lehre und Forschung kontinuierlich weiterentwickeln. Dieser Austausch lässt sich mit den Begriffen Transfer und Kooperation zusammenfassen.

Das Transferverständnis entwickelt sich dabei dynamisch weiter. Transfer heißt entweder – im engen Sinne – die Verwertung von Forschungsergebnissen in Form von Patenten, Lizenzen, FuE-Kooperationen, Ausgründungen und so weiter oder – im weiten Sinne – jede Form des bidirektionalen Austauschs mit dem Umfeld einer Hochschule.

Neue Konzepte im Rahmen von Open Science und Open Innovation schaffen neue Formen des Transfers und der Kooperation. Das Hochschul-Barometer zeigt, dass die Hochschulen dafür eine hohe Bereitschaft besitzen.

Hohe Bedeutung des Transfers in die Gesellschaft

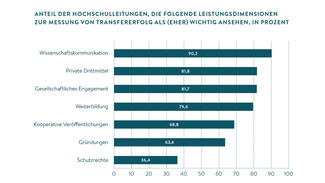

Patente, Gründungen und private Drittmittel zählen zu den gebräuchlichsten Transferindikatoren von Hochschulen. Sie sollen messen, welchen Beitrag Wissenschaft zum Innovationserfolg leistet. Doch aus Sicht der Hochschulen spielen diese Aktivitäten insgesamt eine geringere Rolle als der Wissenstransfer in die breite Gesellschaft. Die größte Bedeutung bei der Bewertung des Transfererfolgs messen Hochschulleitungen der Wissenschaftskommunikation bei. Vier von fünf Hochschulleitungen sprechen sich zudem dafür aus, private Drittmittel, das gesellschaftliche Engagement zum Beispiel in Form von Beratungsund Unterstützungsangeboten im nachbarschaftlichen Umfeld der Hochschule und Weiterbildung bei der Messung von Transfererfolg zu berücksichtigen. Hier zeigt sich ein erweitertes Transferverständnis, das über klassischen Technologietransfer hinausgeht.

Unis setzen auf Gründungen

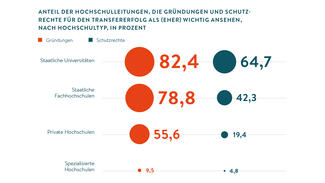

Insgesamt bewerten Hochschulen Gründungen und Schutzrechte als Transferindikatoren als weniger wichtig. Doch deren Bedeutung für den eigenen Transfererfolg unterscheidet sich stark nach Hochschultyp. Private und spezialisierte Hochschulen sehen in den beiden Indikatoren ihre Transferaktivitäten eher wenig repräsentiert. Dagegen sind Gründungen für staatliche Universitäten der zweitwichtigste Gradmesser für Transfererfolg, knapp hinter dem gesellschaftlichen Engagement. Auch Schutzrechte, zum Beispiel Patente, halten sie mehrheitlich für wichtig.

Jede dritte Hochschule beklagt Probleme bei Schutzrechtsverhandlungen

Ein Grund für das ambivalente Verhältnis vieler Hochschulleitungen zu Schutzrechten als Transferindikator kann darin liegen, dass Verhandlungen über Schutzrechte häufig die Zusammenarbeit mit Partnern behindern. So schafft die Anmeldung von Patenten und Gebrauchsmustern einerseits die Grundlage für Wissens- und Technologietransfer und mögliche Einnahmen aus deren Verwertung. Andererseits erschweren sie den partnerschaftlichen unbürokratischen Wissensaustausch in gemeinsamen Forschungsaktivitäten. So hat knapp die Hälfte der staatlichen Hochschulen in den vergangenen Jahren erlebt, dass Schutzrechtsverhandlungen die Kooperationsverhandlungen mit Unternehmen beeinträchtigt haben. Bei staatlichen Universitäten sind es sogar zwei Drittel.

Unter einem Prozent des Verwaltungspersonals mit Transferaufgaben

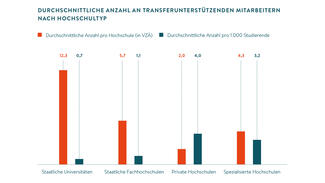

316.000 Personen waren im Jahr 2018 an deutschen Hochschulen als nicht-wissenschaftliches Personal mit technischen und Verwaltungsaufgaben beschäftigt. Nach Schätzung auf Basis der Angaben im Hochschul-Barometer waren davon nur rund 2.300 Personen mit transferunterstützenden Aufgaben betraut. Die Mitarbeiter in Transferstellen unterstützen Studierende, Wissenschaftler und Unternehmen. Sie stellen Kontakte her, begleiten die Verwertung von Forschungsergebnissen und unterstützen bei Drittmittelanträgen. An staatlichen Universitäten gibt es die meisten Transferbeauftragten, im Durchschnitt zwölf Mitarbeiter pro Hochschule. Bezogen auf die Größe der Einrichtungen beschäftigen jedoch die privaten Hochschulen mehr Personal für Transfer.

Jede dritte Hochschule ohne Anreize für Transfer

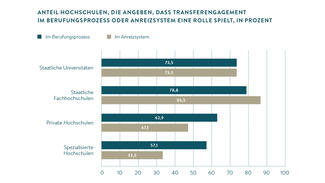

Ein Drittel der Hochschulen hat noch keine Instrumente zur Förderung des Transfers eingerichtet. Ähnlich hoch liegt der Anteil der Hochschulen, die Transfer insgesamt nicht als Kriterium für Berufungen berücksichtigen. Bei staatlichen Einrichtungen liegt der Anteil etwas geringer. Insbesondere Fachhochschulen berücksichtigen zumindest einzelne Transferelemente im Anreizsystem und bei Berufungen. Elemente können Lehrdeputatsreduktionen, Auszeichnungen oder Leistungszulagen sein. An nicht-staatlichen und spezialisierten Hochschulen spielt Transfer für die Leistungsbewertung ihrer Mitarbeiter eine deutlich geringere Rolle. Obwohl viele private Hochschulen praxisorientiert lehren und forschen, haben sie also häufig kein System, das Transferleistungen an der Schnittstelle von Theorie und Praxis befördert.

Fehlende Ressourcen, falsche Erwartungen und Bürokratie erschweren den Transfer

Fehlende finanzielle und personelle Ausstattung an Hochschulen ist ein bekanntes Hindernis für Mitarbeitende an Hochschulen, sich neben Lehre und Forschung auch für Transfer zu engagieren. Knapp die Hälfte der Hochschulen nennt die hohen Lehrdeputate an Fachhochschulen, den fehlenden Mittelbau oder fehlende Unterstützungsstrukturen der Hochschule als Hindernisse für Transfertätigkeiten. Die qualitative Auswertung der Rückmeldungen der Hochschulleitungen ergibt, dass etwa für jede zweite Hochschule auch nicht-materielle Gründe die Transferaktivitäten erschweren. Dazu gehören ungleiche Erwartungen der Partner und fehlendes Wissen über Bedarfe der Partner beziehungsweise eine fehlende Sichtbarkeit der eigenen Transfermöglichkeiten. Ein Drittel der Hochschulen beklagt zudem bürokratische und gesetzliche Hürden wie aufwändiges Vertragsmanagement oder IP-Sicherung.

Fachhochschulen befürworten neue Transferinstitution

Mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft fördert der Staat Grundlagenforschung. Davon profitieren besonders forschungsstarke Universitäten. In vielen Ländern bestehen neben Einrichtungen der reinen Forschungsförderung auch Organisationen, die Innovation und Transfer als zentrale Aufgabe besitzen, zum Beispiel Innosuisse in der Schweiz, die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft, Vinnova in Schweden oder Nesta in Großbritannien. Die Mehrheit der deutschen Hochschulleitungen spricht sich dafür aus, auch in Deutschland eine Institution zu schaffen, die systematisch anwendungsorientierte Forschung und Transfer fördert. Allerdings ist die Zustimmung nur bei Fachhochschulen hoch. Bei den Universitäten ist dagegen nur jede vierte für eine neue Institution. Fachhochschulen erhoffen sich von einer Transferinstitution vor allem finanzielle Förderung, während Universitäten sich mehr Vernetzung und administrative Unterstützung wünschen.

Hochschulen offen für neue Kooperationsformen

Die strategische Öffnung von Forschungs- und Innovationsprozessen, bekannt als Open Innovation, ist eine Antwort auf die wachsende Notwendigkeit, mehr externes und vielfältiges Wissen für die Lösung von wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Fragestellungen zu nutzen. Außerdem erfüllt sie den zunehmenden Wunsch nach gesellschaftlicher Partizipation. Das Besondere an Open Innovation ist die systematische Herangehensweise, durch fest verankerte Methoden den Innovationsprozess zu öffnen, um die Wissens- und Ideenbasis für neue Forschungsprojekte nachhaltig zu erweitern. Hierfür setzen bereits zwei von drei staatlichen und jede dritte nicht-staatliche Hochschule neue Kooperationsformen für die Zusammenarbeit mit Unternehmen und der Zivilgesellschaft um. Beispiele sind Innovationsplattformen, Crowdsourcing-

Projekte, Reallabore oder Co-Creation-Labs.

Rahmenverträge als Basis für strategische Kooperationen

Rahmenverträge mit nicht-akademischen Partnern in der Forschung sollen langfristige strategische Kooperationen sicherstellen. Sie regeln die Zusammenarbeit jenseits einzelner konkreter Forschungsprojekte zum Beispiel bezüglich der Entwicklung gemeinsamer Forschungsthemen, Finanzierungsmodalitäten und der Behandlung von Schutzrechten. Von den befragten Hochschulen besteht an sechs von zehn Hochschulen jeweils ein Rahmenvertrag. An rund drei von zehn Hochschulen gibt es mindestens zwei Rahmenverträge. Nur jede zehnte Hochschule verfügt über gar keinen Rahmenvertrag mit nicht-akademischen Partnern. Bei Universitäten liegt der Anteil jedoch bei einem Viertel.

Vielfältige Kooperationsmotive

Hochschulen gehen aus unterschiedlichen Gründen strategische Partnerschaften mit nicht-akademischen Partnern ein. Bei einer Verteilung von 100 Punkten auf die wichtigsten Motive erreichen die Finanzierungsmöglichkeiten den größten Anteil. Doch die Argumente, zusätzliches Renommee zu erlangen, Impulse für die Forschung zu gewinnen und das Innovationspotenzial der Partner zu nutzen, sind ähnlich wichtig. Die Motivlage ist dabei für alle Hochschultypen ähnlich. Allerdings spielen bei privaten und spezialisierten Hochschulen das Innovationspotenzial der Partner und bei staatlichen Universitäten das gewonnene Renommee eine etwas geringere Rolle.